サイト管理人のブログです。

見慣れた山野草、飛び交う虫、時には目の前に突然現れる動物たちが迎えてくれる。ふるさと竹之高地が好きで、還暦になっても山歩きをしています。特に春山を好んで歩いています。

その昔、この地でも雪割り草が咲いていたと聞き、早春の山歩きを始めました。いまだにこの地で見たことのない雪割草を求めて春山を歩いています。

管理人の山歩き

今冬の積雪量 2023

2023-04-12 積雪0cm(残雪少々有り)

朝から降り出した雨の中、竹之高地に着くと雪が無い。いつも積雪測定をしている場所の雪がない! 積雪「0cm」とします。まだまだあちこちに残雪はあり、山道には雪がたっぷりとある。車では入れない。

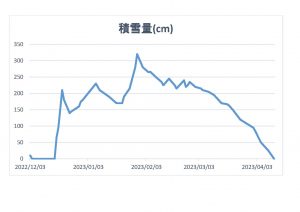

今冬の積雪記録をグラフにしてみました。

2022-12-03 初雪

2022-12-17~20 大雪 長岡市内交通マヒ

2023-01-29 最深積雪 320cm

3月に入ってからはほとんど積らず、3月下旬から例年より暖かい日が続き、今日積雪0cmとなった。

(上)写真2023-04-12 16:00頃 実家跡地より撮影 今冬の積雪測定点

(下)写真2023-04-12 16:00頃 社務所前より撮影 桜は3分咲き。写真中央奥のブナの黄緑の葉と他の木の芽吹き、春の紅葉が始まり、春の山が色鮮やかに染まる時である。

暖かい4月に雪が降った

2023-04-09 積雪25cm

竹之高地に向かう道中、山から来る車の屋根に雪がかぶっている。自宅を出るときはみぞれだったのに、弁天様を過ぎる頃から雪に変わってきた。竹之高地に着くと軽トラの上に雪が積もっており、山肌がうっすらと白くなっていた。気温は+1℃、2-3日前まで20℃近くまで気温があったのに...今朝は寒い! 8時ころには雪は止み、雲が切れて太陽が顔をだし、午前中には今朝の雪は解けた。お昼過ぎには10℃まで上昇したが北風が強く吹く寒い1日となった。

・上写真 2023-04-09 8:50頃 不動社社務所前広場より撮影。山の峰に雪が降り少し白く見える。中央の左右にブナが芽吹き黄緑の葉が見える。

・中写真 2023-04–09 16:10頃 不動滝降り口の桜と右奥に猿倉岳を望む。不 動滝降り口の桜は満開となったが、村内の桜はやっと開花し始めていた。

動滝降り口の桜は満開となったが、村内の桜はやっと開花し始めていた。

・下写真 2023-04-09 12:20頃 西山より「枡形山」を撮影。写真左の「桜平」付近のブナは黄緑の葉が見える。麓からゆっくりとブナの芽吹きが山頂に向かって進む。来週には「枡形山」のブナ林も芽吹き、山一面の新緑が見れそうだ。雪が少々見れる程度の写真となったが、山道は除雪がしてなく残雪が1m以上もある。除雪は畑・養鯉池のあるところまで今月の中旬を予定している。北向き斜面・道路はまだまだ雪が多く、車で山道を回れるのはGWごろになりそうだ。

雪融けの早いところから山菜が出始めている。隣の元住人が「コゴメ」を採ってきた。「山ウド」はまだ早く、来週からになりそうだと話をしてくれた。明日からまた暖かくなりそうなので期待するが、天気予報では来週の土・日曜日の天候は雨傘が出ている。次の休みは「晴れてください」と祈りつつ竹之高地をあとにした。

来週には「積雪 0cm」と報告したい。

桜 開花

2023-04-05 積雪50cm

春を感じてもらおうと竹之高地に家内を連れて出かけた。快晴とはならずも晴れて暖かく気持ちの良い日であった。春の暖かさに誘われてか竹之高地を訪れる車は沢山いる。雪解けが進み屋敷跡の積雪は50cm程になり、山も地肌が多く見えるが、まだ山道には1m以上の雪があるため車は入れない。

日頃運動不足の家内と固くしまった雪の上を歩き、養鯉池の脇の「ふきのとう」と「コゴメ」を採った。少量であったが家内は喜び、春の山を満喫したようだ。帰りに畑の昨年秋に残したダイコンを掘り出してきた。掘り出したダイコンを切ってみたが凍みが入り半分は捨てたが夕飯に料理して食べたら甘味があり美味しかった。

ブナの芽吹きが山のすそ野からから始まり、不動滝入口の桜(ソメイヨシノ)がついに開花した。今日はだいぶ開いていたので、昨日開花したと思われる。今週末の土日には村内の桜も咲き始めるだろう。竹之高地にも春が来ました。

・写真は 2023-04-05 11:45頃 撮影 不動滝入口の桜が咲き始めた

2023-04-08 誤記修正・編集

早春の一日

2023-04-02 積雪85cm

朝、竹之高地に着くと積雪量が昨日より一段と減った感じがした。測ってみると1日で10cm減っていた。

朝から仲間が来て雪が一気に少なくなったと茶飲み話をして、一服。「桜平」脇で熊の足跡発見との話が有り、この暖かさでクマが冬眠から目覚めたみたいだ。これから山に入るときは注意が必要だ。

彼らと別れてから隣人が元屋敷への道を邪魔している倒木を始末する作業をするというので、チェーンソーを持って手伝いに行く。直径20cmの木を5本切り倒して、こま切れにして片付けた。 1時間ほどで作業が終わり、2人で一服していると、朝から山菜採りに入った元住人達が戻ってきて、山菜談義に花が咲く。今日の収穫は「アツキナ」「ノノバ」が少量づつであったと聞く。今年は暖かいため、雪が解けた端から次々に山菜が出る。そして成長も早く一気に伸びてしまい、食べごろのものがなかなか見つからないといっていた。でも彼らが採ってきたものを見せてもらったら美味しそうなものばかりが袋の中に詰まっていた。そこへミニパトで蓬平の駐在さん(おまわりさん)が「新任の挨拶です」と訪ねてきた。体のガッシリとした人で、頼もしく見えた。皆でご苦労様、よろしくと返事して別れた。いつの間にかお昼近くになったので散会した。

1時間ほどで作業が終わり、2人で一服していると、朝から山菜採りに入った元住人達が戻ってきて、山菜談義に花が咲く。今日の収穫は「アツキナ」「ノノバ」が少量づつであったと聞く。今年は暖かいため、雪が解けた端から次々に山菜が出る。そして成長も早く一気に伸びてしまい、食べごろのものがなかなか見つからないといっていた。でも彼らが採ってきたものを見せてもらったら美味しそうなものばかりが袋の中に詰まっていた。そこへミニパトで蓬平の駐在さん(おまわりさん)が「新任の挨拶です」と訪ねてきた。体のガッシリとした人で、頼もしく見えた。皆でご苦労様、よろしくと返事して別れた。いつの間にかお昼近くになったので散会した。

昨日の白花カタクリが今日は開くだろうと思いつつも、西山のカタクリを見に行こうとお昼前に出かけた。雪上を長靴で歩くがいくらも潜らず、歩きやすかった。途中こぶしの花がきれいに咲いていた。先日咲き始めを見ているが今日はまだ5分咲き程度だ。農道の端の雪が解けたところにはカタクリが少々咲き始めていた。下に降りてカタクリが群生している場所に着いたが、日当たりの良いところは花が終わり、雪が解けたばっかりのところは芽が出ている状態。全体に花が咲いているのは見れなかった。でも白花カタクリは3株見つけてデジカメに収めてきた。今日のカタクリは花びらに薄くピンク色が見える、純白の花はなかった。白花の脇に大輪で濃い紫色のカタクリを見つけ、比べて見入って一服。落ち着いた らお腹が「グー」となったので帰途に着いた。

らお腹が「グー」となったので帰途に着いた。

早春を満喫できた一日となった。

・写真1 2023-04-02 10:30頃 撮影 元住人たちと

・写真2 2023-04-02 13:20頃 撮影 カタクリの花

・写真3 2023-04-02 12:50頃 撮影 白花カタクリ、脇に小さなエンレイソウが花をつけている

・写真4 2023-04-02 13:40頃 撮影 こぶしの花

・写真5 2023-04-02 13:50頃 撮影 村の中ほど、中央に旧小学校

・写真6 2023-04-02 13:30頃 撮影 西山より枡形山を望む

積雪1mを切る

2023.04.01 積雪95cm

今朝、竹之高地に行ってびっくり、雪が少ない。昨年の4月2日の積雪は135cmであった事を考えれば、今年は昨年より10日間程度雪解けが早い。気温は朝9時に10℃を超えて、暖かく南風がそよ吹く程度、空は青く晴れ渡っていた。梅の花が5分咲、山桜は6分咲、木々の芽吹きが少しづつ見れて、春を感じる季節となった。

さっそく散策を始め、まずはゴーゴーと雪解け水が流れ落ちる不動滝にしばし見とれていた。 振り返ってフキロ沢を見れば地肌にいつの間にか草木が生え緑色になっている。ブナの芽吹きはもうちょっと先のようだ。桜(ソメイヨシノ)の蕾は膨らみ、来週には開花するような気候だ。小屋から遠くないところでも「アツキナ」が採れるかと山に出かけた。アツキナは「フキロ沢」とか「アツキナッピラ」に行かないと出ていないみたいで近くではまだ早かった。でも山野草の花を見ることができた。

振り返ってフキロ沢を見れば地肌にいつの間にか草木が生え緑色になっている。ブナの芽吹きはもうちょっと先のようだ。桜(ソメイヨシノ)の蕾は膨らみ、来週には開花するような気候だ。小屋から遠くないところでも「アツキナ」が採れるかと山に出かけた。アツキナは「フキロ沢」とか「アツキナッピラ」に行かないと出ていないみたいで近くではまだ早かった。でも山野草の花を見ることができた。 「カタクリ」「オオバキスミレ」「キクザキイチゲ」「カントウたんぽぽ」等々早春の花が咲き始めた。デジカメで写真を撮りつつ春を感じる。紫色のカタクリの花の脇に白花カタクリの蕾を見つけて喜び、ここで見とれて一服。春の柔らかな陽光とそよ吹く南風で至福の時を過ごした。山の畑脇のふきのとうを少しいただき、帰ってきた。

「カタクリ」「オオバキスミレ」「キクザキイチゲ」「カントウたんぽぽ」等々早春の花が咲き始めた。デジカメで写真を撮りつつ春を感じる。紫色のカタクリの花の脇に白花カタクリの蕾を見つけて喜び、ここで見とれて一服。春の柔らかな陽光とそよ吹く南風で至福の時を過ごした。山の畑脇のふきのとうを少しいただき、帰ってきた。

小屋で休んでいると客人が来て庭先から山を見て「春が来た」と話をした。ふと庭先に目をやると先週残しておいたふきのとうがない!ここ2-3日のうちに全部盗られた。先日の畑の脇といい、今度は人の庭先で盗っていくとは・・・もう呆れ果てた。

・上写真 2023.04.01 12:50頃 撮影 村中ほどからフキロ沢を望む

・中上写真 2023.04.01 10:30頃 撮影 今年初めてのカタクリの花

・中下写真 2023.04.01 10:40頃 撮影 オオバキスミレ

・下写真 2023.04.01 11:50頃 撮影 キクザキイチゲ

花のすぐ脇に「木の芽(アケビのツルの新芽)」が出ていた。徐々に春の山菜が芽を吹き始める季節となった。昨年より10日間程度早い。4月20日ごろには雪がなくなり、GWの連休には山の畑仕事が出来そうだ。

2023.04.01 21:00 加筆、修正